(Продолжение. Начало в предыдущих номерах.)

В прошлый раз в нашем астраханском маршруте мы повстречались с великолепным Александром Дюма — великим французским писателем-жизнелюбом и кумиром многих поколений читателей. Это его книгами зачитывалась публика большей половины XIX и всего XX столетия, его героями мечтали быть романтичные мальчишки в разных странах, на его книги менялись в пору тотального дефицита в СССР килограммы сданной макулатуры, экранизация любого его опуса была заведомым успехом для самого бездарного кинофильма.

Нас из всего его наследия более всего заинтересовала книга о путешествии по России в 1857-1859 годах. В пространном описании (где самого Дюма гораздо больше, чем России) можно даже найти строчки, посвященные казахам. Они ценны тем, что не выдуманы в тиши парижского кабинета. Нет! Они выдуманы вблизи казахских аулов.

Дюма и углеводороды

Кстати, в записках великого французского писателя имеется крайне любопытный анекдот о том, как впервые был обнаружен природный газ в этой части Прикаспия.

«Русским властям пришло в голову вырыть здесь артезианский колодец, но, когда бур достиг глубины ста тридцати метров, вместо воды на поверхность хлынул газ — углеродистый водород.

Происшествием воспользовались, и с наступлением вечера струю газа подожгли. Этот факел и по сей день горит, отбрасывая яркий свет. Фонтан стал фонарем».

Знал бы Дюма, сюжеты каких авантюрных романов даст через полтора столетия спустя дальнейшая история пресловутых углеводородов! Почище «Монте-Кристо»!

Печальное семейство осетровых

Когда еще самого человека не было даже в планах у азартно форматировавшего мир Создателя, Каспий почитался владением осетра. И не только Каспий. Многие косвенные причины указывают на то, что осетровое семейство царствовало над всеми внутренними водоемами Северного полушария от Евразии до Северной Америки. До сих пор сохранился один вид, который обретается лишь в двух местах — в Великих озерах на границе Штатов и Канады и во внутренних водоемах Туркестана.

Однако природа не вечна и меняется даже без нашего влияния. Так что к нашему пришествию на планете осталась лишь одна «осетровая бочка» — Каспий. И долго казалось, что она неисчерпаема.

Осетровые таинственны и загадочны, как редко кто из всего рыбного племени. Словно заклятые за что-то в древности, повинуясь какому-то невидимому сигналу свыше, весной устремляются они из своих полуморских и полусоленых стихий в реки. Только там могут они отметать икру и оставить потомство. Когда на Волге не было знаменитого каскада плотин, в этом движении они добирались до Оки, Камы и Москвы-реки.

Первыми еще до вскрытия рек начинали ход белуги — левиафаны осетрового племени. Про этот ход люди сведущие узнавали по характерному шороху, который отчетливо раздавался окрест от трения спинных «жучков» белуг о лед. Шорох стоял знатный!

Кроме самого титульного вида — осетра, а также его известных родичей — белуги, севрюги, стерляди и шипа, в семейство осетровых входит еще не менее полутора десятков не столь известных «фамилий». Впрочем, под строгое биологическое определение видов все они вообще-то подходят не очень, так как могут скрещиваться друг с другом и встречаться в природе в этаком гибридном состоянии. Речь тут, правда, идет лишь о более-менее близких по ихтиометрическим характеристикам рыбках. Представить, что маленький полуметровый севрюжок нахально покроет свою кузину белугу, сложно.

Потому что белуга — вообще-то рекордсменка по размерам среди всех пресноводных рыб. В былые времена достоверно измерялись монстры длиной 17 метров и весом 75 пудов (около 1,2 тонны). Это были очень старые рыбины. Сколько они жили, никто доподлинно не знал. Известно было, что в рацион таких патриархов входили и водоплавающие птицы, и даже молодые каспийские тюлени.

По денежному курсу начала ХХ века поимка одной белуги могла принести целое состояние — до 1000 рублей. И это предопределило судьбу гигантов. Таких, какие встречались раньше, давно уже никто не видывал.

Ловись, рыбка, пока еще водишься

Осетровые вместе с их икрой с древних времен составляли такую же экспортно ориентированную достопримечательность России, как мех. Правда, во внутреннем потреблении икрой закусывали водку.

Об икре этой нужно сказать особо. Дело в том, что у половозрелых осетрих вес икры может составлять четверть веса тела. И даже более. Так что у однотонной самки белуги, к примеру, икры будет около 300 килограммов.

Сейчас в некоторых странах за один килограмм икры осетровых гурманы выкладывают тысячи долларов. А когда-то на Руси черная икра была чуть ли не повседневным кушаньем, как и блюда из самой осетрины, и деликатесы из вязиги (спинной струны).

Лов осетровых в России проводился и зимой, по «ямам», в которых пережидала холода сонная рыба, и летом. Как в Каспийском море, так и в реках. Причем способы лова местами напоминали загонную охоту на стадного зверя.

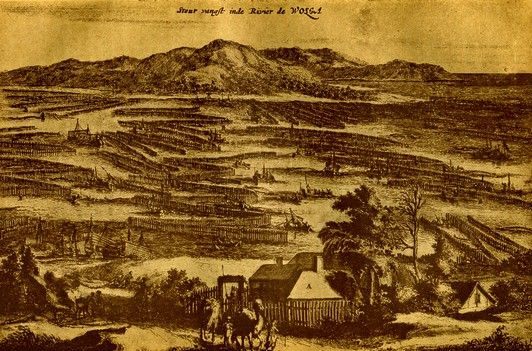

Вот как описывает процесс наш знакомый парусный мастер Ян Стрейс — голландец, побывавший в Астрахани во времена Стеньки Разина: «Ловля рыбы происходит замечательным образом. Волга усажена во многих местах кольями, которые спереди широко расставлены и сужаются сзади. Попавшаяся в них рыба из-за своей длины не может ни повернуться, ни уйти, ибо она бывает от 20 до 26 футов длиной. Завидев это, русские приближаются, закалывают рыбу насмерть и, вынув икру иногда в 300, даже в 400 фунтов, обычно выбрасывают рыбу, хотя иногда солят ее и отвозят в Москву, где она считается хорошим и лакомым блюдом. Помимо того что икра рассылается по всему свету, русские употребляют ее во время своих постов вместо масла, и улов этой рыбы вызывает большую торговлю внутри и за пределами страны. Ловля этой рыбы производится при впадении реки Волги в Каспийское море. В один день можно наловить 200-300, а иногда даже 400 рыб, и рыбаки не успевают освободить одну загородку, как уже приходится приниматься за другую».

В пору апофеоза как в Москву, так и в гастрономическую столицу империи Петербург рыба из Астрахани доставлялась даже в живом виде. По воде, а потом и по железной дороге.

Рядом со столицей существовали тогда целые осетровые хозяйства. В специальных прудах истощенную долгой дорогой рыбу доводили до кулинарной кондиции. И даже пытались получать на месте икру. Осетры жирели, но плодиться не желали.

Уже тогда стали возникать и множиться опасения в скором исчезновении осетровых как класса.

Черные времена черного золота

Но осетр выжил и дожил буквально до нашего времени. И здесь ему можно действительно посочувствовать. Сегодня, несмотря на всякие «полные запреты», осетра и его племя бьют везде, где только увидят. Не щадя ни больших, ни маленьких.

Потому сегодня лов этот все более напоминает смесь геноцида с кровавой вендеттой, объявленной царем природы в отношении царской рыбы. Рев столошадных японских моторов, непроницаемость дешевых китайских сетей и алчность неразборчивых прикаспийских жителей… Все это вкупе — залог окончательного заката осетровой популяции.

Но, по мнению ученых из Астраханского рыбного НИИ, который мы посетили во время экспедиции 2003 года, все же уже тогда не это составляло главную угрозу. А нефть, запасы которой под дном Каспия будоражили оборотистое человечество куда более, чем ценнейшая рыба.

Здесь нужно учитывать два объективных и один субъективный фактор, которые не оставляют осетру, а равно и всей прочей каспийской живности никаких шансов. Объективно то, что Каспий все же не море, а озеро — замкнутый водоем, так что вся грязь, попавшая в него, в нем и останется. Это первое.

Второе — бешеный характер каспийской нефти, которая таится под большим давлением и в случае прорыва (а при промышленной эксплуатации такое обязательно рано или поздно случается) испакостит море прежде, чем ее удастся укротить.

Субъективно же отношение прикаспийских государств и чиновников к экологическим проблемам и путям их решения. Всяк нефтяник знает, что решить любую экологическую проблему с наибольшим эффектом и наименьшими затратами легче всего, не вкладываясь в комплекс действительных природоохранных мер, а вкладываясь в интересы отдельных разводящих.

Между тем, по мнению ученых, массовый нефтяной психоз мешает взглянуть на вещи трезво. Подсчитано, к примеру, что доходы от эксплуатации рыбных запасов Каспия могут быть сопоставимы с доходами от нефти. С одной только разницей — каспийская нефть рано или поздно кончится. А рыба…

Рыба, судя по всему, уже стала материей исторической. А ведь она могла бы быть вечным «неразменным рублем» Каспийского моря…

Ложка меда в бочке дегтя

Во время визита в Астрахань нас возили в специальный центр БИОС, где осетров не убивали, а напротив, разводили, культивировали, «доводили» для последующего выпуска в Волгу и Каспий. (На радость браконьерам!)

Используя природную тягу разных осетровых к интимным отношениям друг с другом, тут выводили ублюдков с причудливыми названиями «бестеры», «остеры» и т.п. Утверждали, что гибриды более приспособлены к современным условиям, когда уже не до жиру. Тут же экспериментировали с корректными способами отъема икры хирургическим способом с сохранением жизни осетрих.

В общем, в БИОС пытались смотреть в будущее. Хотя и с очень острожным оптимизмом. Уповая на то, что, когда на воле осетровым жить будет негде, их потомки из царей вынужденно превратятся в скромных жвачных сельскохозяйственных животных. То бишь рыб.

Сегодня, когда какое-то будущее, в которое смотрели тогда, уже наступило, мне захотелось узнать судьбу того БИОС. И я нашел его в интернете. Смутило, правда, что он ведет отсчет не от 2003 года, когда я самолично бывал в его цехах и лабораториях в составе «экспедиции», а... Тот ли это БИОС? Судя по задекларированным на сайте целям работ, похож.

Стало ли за эти годы больше рыбы в Волге и Каспии? А вот тут большие сомнения...

Нет, судьба каспийской рыбы не повод для оптимизма. Скорее, напротив. Эволюционная история осетровых занимает несколько десятков миллионолетий их развития в живой природе и несколько столетий их алчного уничтожения. Которое случилось буквально на глазах одного поколения.

Запомнившаяся картинка из детства — очередь за разливным молоком в родном гастрономе в 1960-е. В той очереди в пионерские времена отстояли свое все мои сверстники. Это являлось нашей «домашней обязанностью». От нечего делать рассматривали витрины, прилавки, фиксировали цены. Запомнилась здоровая синяя банка с изображением осетра на крышке. Черная зернистая икра весом не менее полкило и ценой 18 рублей. Мы стояли, а она лежала. Годами.

С того времени минуло чуть более полувека...

Андрей Михайлов — землеописатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан». Фото автора