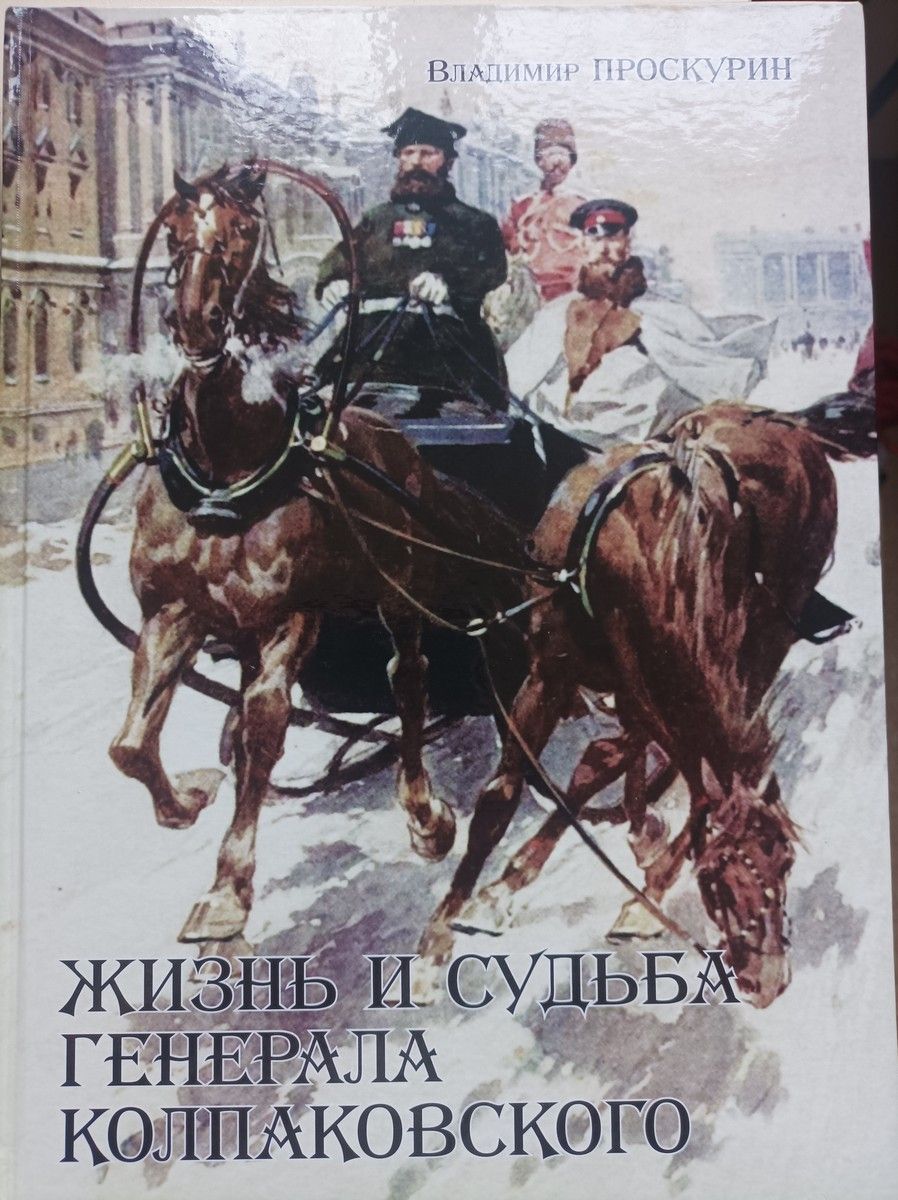

Мне подарили книгу «Жизнь и судьба генерала Колпаковского». Ее автор — писатель-краевед, доктор исторических наук, заслуженный деятель Республики Казахстан Владимир Николаевич Проскурин — работал над ней много лет. Он описывал жизнь и деятельность первого губернатора и наказного атамана Семиречья Г.А. Колпаковского (1819-1896).

Почетному члену ряда творческих и общественных организаций В.Н. Проскурину — 80 лет. Он удостоен государственных и церковных наград, казачьих орденов и медалей, в том числе медали «За труды на благо Сибирского казачества», за успехи в историко-культурной реставрации, просвещении и пропаганде памятников отечества. Автор монографий и научно-популярных трудов о русском Туркестане известен в Казахстане, России, Европе. Его работы находятся в различных библиотеках, а «Очерки об Алматы» вызывают интерес тем, что в них содержатся детали, о которых мало кто знает.

Из книги «Жизнь и судьба генерала Колпаковского»: «Талантливый военачальник и замечательный администратор сыграл огромную роль в освоении и преобразовании Казахстана и Средней Азии, в упрочении позиций и урегулировании сложных военно-дипломатических проблем в Азиатской России. «Три личности из числа покорителей Русского Туркестана оставили после себя глубокий след в деле его устроения: генералы Колпаковский, Кауфман и Куропаткин, — отметил сенатор К.К. фон дер Пален. — Другие деятели были либо последователями, либо подражателями…». Другие называли его «ханом Великой Степи» — владетельный монарх страны кочевых племен и оседлых народов, сложных и пестрых явлений политики, удельный князь казачьей дружины».

«Книга первая. С Южного Кавказа в сторону Крайнего Севера и Туркестанского края». В начале повествования описан ратный путь Герасима Алексеевича Колпаковского. «Краткий перечень службы и походов СемКВ (Семиреченское казачье войско) связан с военной судьбой генерала от инфантерии в Узун-Агачском деле (1860 г.), в Кульджинском (1871 г.) и Кокандском походах (1875-76 гг.). Он был почетным гражданином г. Верного и стариком Больше-Алматинской станицы. Колпаковский являлся генерал-губернатором Степного края, одновременно командующим войсками Омского ВО и войсковым атаманом Сибирского казачьего войска (1882-89 гг.)».

Путь в Семиречье

«Книга вторая. Герасим-грачевник на Семи реках селится. Укрепление Верное». В июне 1858 года в Омске Колпаковский получил уведомление о назначении и.о. начальника Алатавского округа и пристава киргизов Большой орды. Автор мысленно следует почтовым трактом Омск — Семипалатинск — Верное вместе с семьей Колпаковского в незнакомую страну, что раскинулась в предгорьях Заилийского Алатау.

Из книги: «Началом пути были «северные станицы» Сибирского линейного казачьего округа Кокпекты, Аягуз, Копал. Население округа составляли кочевые народы до 50 тысяч человек, живущие аулами… Мимо пикетов, еще не обустроенных выселков двигались в сторону укрепления Верное государственные и военные обозы: из Тобольска с вещевым довольствием, из Москвы и Казани с амуницией, из Воронежа с госпитальным оборудованием и медикаментами. Доставлялись из Нижнего Новгорода ружья, из Петербурга — осадный парк, ракеты, инструменты, с Урала — станок для буровых работ. Правый берег реки Или представлял великое столпотворение народов, мычание животных и обилие транспорта — бричек, подвод, фурман крестьянского табора. На переправе возникали шалаши из хвороста и войсковые парусиновые палатки, хаотически разбросанные по буеракам… На Илийской переправе, представлявшей собой в лучшем случае плот, ведомый тремя-пятью лошадьми, кто как мог в стихии реки передвигался на левый пустынный берег. Поток переселенцев из южных губерний крепостной России, баб и мужиков, оторванных прямо от сох, еще не стряхнувших с себя запах овинов, с топорами да пилами за поясом в ожидании строительства семиреченских поселений».

Автор книги описывает появление «южных станиц» Сибирского войска — поселения Алматинского, позднее — поселений Заилийского края Надежной, или Надеждинской (Иссык), Софьино, или Софийской (Талгар), Каскеленского, Узун-Агач, Кастекского и Илийского. Проспект Достык в Алматы носил имя Колпаковского. Там располагались летний лагерь казаков и госпиталь, места отдыха и охоты. «Разросся алматинский фруктовый сад, посаженный при прежнем начальнике края М. Перемышльском и взращенный крымским садовником М. Крештопенко».

Одним из первых в этот край прибыл пристав — киргиз Большой орды полковник М.Д. Перемышльский, которого сменил Г.А. Колпаковский. В 1858 году он начал возведение Алматинской станицы, которую Проскурин назвал предтечей Большой Алма-Аты. Генплан был утвержден в середине января 1858-го, проект вели топографы и фортификаторы Западной Сибири, инженеры Александровский и Гумницкий. Здания строила команда военно-рабочей № 27 полуроты под началом П. Никитина. «В куртине, соединяющей фаланги двух бастионов крепости, и ниже, в русле реки Малой Алматинки, пехотные солдаты наводили мосты на дороге, идущей из возводимой ими Малой станицы, которую обнесли валами до 12 футов толщины и 8 футов вышины, длиною 473 сажени. Строили скоро, припеваючи, начиная с церкви и бастионов».

В.Н. Проскурин приводит выдержку из газеты «Северная пчела»: «Начальник Алатавского округа местопребывание свое именует в укреплении Верном, или в Алматах, как называют город неофициально. Соединение многих выгодных местных условий не могло не способствовать быстрому развитию этого самого дальнего поселения в центре Азии. В пять лет своего существования оно возвысилось до степени города, теперь в нем более 600 домов и до 5 тысяч жителей. Говорят, что это место есть одно из отличнейших и приятных для жизни земледельческих поселений по всей Киргизской степи. Отсюда недалеко Китай, Индия и Кокан, торговля с которыми дает особенно важное значение Алматам». (А.В. Голубев. Письма из Заилийского края. «Северная пчела», 1861, № 135).

В краеведческих очерках В.Н. Проскурина сказано, что в 1860 году «Алматинская станица, охватывавшая с двух сторон укрепление Верное, была разделена на два поселения — Больше-Алматинскую станицу (с юга) и Мало-Алматинскую (с севера)». Поначалу крайние станичные улицы делались по правилам инженерно-фортификационного искусства — с охранным рвом с водой и укреплениями по углам. Позднее сравняли оградительный ров, убрали другие сооружения казачьей слободы и начали строить первые улицы нового города. Присоединились Татарская слобода и другие городские предместья. Автор сообщает, что прошло более десяти лет с той поры, как укрепление стало городом, но всеми делами здесь продолжали ведать военные. В 1877 году прошли выборы в городскую думу, и первым городским головой был избран купец и архитектор Павел Зенков.

Разрушенный город встает из руин

Итак, Соборный проспект, тянущийся в сторону гор, был переименован в память о «степном губернаторе» Герасиме Алексеевиче Колпаковском, которого следует считать устроителем всего Заилийского края. Напомним: Заилийский Алатау является самым северным хребтом необъятной горной страны Тянь-Шань. По ущельям Заилийского Алатау в долину спускаются реки. Проскурин пишет: «Город Верный, по образным словам поэта Вячеслава Киктенко, делился на три неравные части: до речки, вдоль речки и то, что за ней. Верный до речки Малой Алматинки был городом в одну улицу, некогда Соборную, затем имени генерала Колпаковского, позднее — Ленина, а ныне проспект Достык, связывающий торговый центр города с предместьями и урочищем Чимбулак».

В книге сказано, что в 1862 году было утверждено Положение об управлении Алатавским округом. В обязанности окружного начальника генерал-майора Г.А. Колпаковского входила «забота об исправном содержании воинских и казенных зданий, о сохранении в порядке укрепления Верное, об успешном и добросовестном производстве новых построек и работ; с сей целью состоят в полном его распоряжении инженерные офицеры и вообще чины крепостного штата… Он приложил немало усилий к благоустройству и развитию Верного, учреждению городского самоуправления, основанию учебных и общественно-полезных организаций. Неоценим вклад Колпаковского в строительство и архитектуру городов Заилийского Алатау. Он создал Комитет по устройству города Верного и привлек к работе над составлением свода правил по градостроительству и ведению городского хозяйства лучших специалистов и знатоков местных условий».

Книга «Жизнь и судьба генерала Колпаковского» — это колоссальное исследование, но нельзя объять необъятное на страницах газеты, и я намеренно акцентирую внимание на верненском периоде, ярко и подробно описанном автором издания. «Город Верный отличался разнообразием своих обитателей: большинство населения составляли казаки-семиреки, затем следовали малороссияне, населившие особую слободку к югу от города, следующую группу образовали переселенцы Поволжья — чуваши, мордва, черемисы и прочие волжане. В Татарской (или Ташкентской) слободе проживало 588 человек, на Сартавском базаре селились сарты, торговцы Аулие-Аты, Чимкента, Коканда, также предприниматели Туркестанского округа и Кашгарских владений». В Семиречье шли дунгане, китайцы, киргизы, калмыки и др.

Военный врач Ф.В. Поярков писал: «Почти каждого новосела Колпаковский знал в лицо, он хорошо и доподлинно знал хозяйственный инвентарь каждого из них, сколько у кого скотины и какая именно у кого есть. Знал количество земли, обрабатываемое каждым новоселом, в каком состоянии находятся у них огороды и прочее». В.Н. Проскурин упоминает об известных путешественниках и многочисленных исследователях, которые изучали Тянь-Шань и Семиречье, и часто — не без участия Колпаковского.

28 мая 1887 года в 4.35 утра произошла катастрофа. Разгул подземной стихии усиливали гроза и ливни, оползни и камнепады в горах. Был разрушен Туркестанский кафедральный собор, изменился рельеф города. «Очевидцы рассказывали, что толчки в течение пяти минут превратили в руины 1799 лучших построек города: губернаторский дом, четыре корпуса гимназии, архиерейский дом с подворьем, храм Покрова Пресвятой Богородицы. В тот памятный день стихия до основания уничтожила торгово-промышленные участки Кузнецовых, Пугасовых, Ивановых, Лутмановых, Огородниковых, некогда располагавшиеся на Гостином дворе и в окрестностях».

Только что отстроенный город был разрушен, не стало и дома Колпаковского. Но некоторые хаты уцелели, особенно деревянные. В них организовали пункты неотложной помощи. Городские власти поддерживали пострадавших жителей словом и делом. Аксакал Сеид Ахмед Сейдалинов поставлял юрты и горячее питание. По всей России проходил сбор средств для помощи городу Верному. Губернатор Степного края отправился в Омск для всероссийского обсуждения ситуации и принятия мер по ликвидации последствий.

Из книги: «В ту далекую пору начинают разрабатываться научно обоснованные правила застройки Верного, расположенного в сейсмической зоне. Был образован Строительный комитет, который заново решал градостроительные и архитектурные задачи. Герасим Алексеевич рекомендовал образовать комиссию, которая приняла «Правила о возведении зданий наиболее устойчивых на основании науки и опыта». Верный было решено строить заново на том же месте.

Прощание с генералом

«Книга третья. Окружение и семья генерала Г.А Колпаковского. Именной указатель, предметы и названия» — самая большая часть издания. Но мы остановимся на том, что Колпаковский покинул Степной край в октябре 1889 года. В.Н. Проскурин приводит выдержку из Высочайшего рескрипта по случаю 50-летия в армии его героя: «Долговременная и ревностная служба ваша, преимущественно владычества и устройства в Средне-Азиатской окраине России, боевые отличия, при этом вами оказанные, административные способности и энергия, обнаруженные вами по исполнению обязанностей Туркестанского генерал-губернатора, командующего войсками ТуркВО, затем степного генерал-губернатора и командующего войсками Омского ВО, постоянно обращали на себя благосклонное Монаршее внимание».

Весной 1896 года с 77-летним Колпаковским простились в Петербурге. Он похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где покоятся выдающиеся сыны Отечества Российского. А книга Владимира Проскурина посвящена 150-летию основания Семиреченского казачьего войска и отражает культурно-историческую память о первом наказном атамане Степного края.

По книгам писателя-краеведа Владимира Проскурина «Жизнь и судьба генерала Колпаковского» и «Очерки истории Алматы» (vernoye-almaty.kz).

Фото из книги «Жизнь и судьба генерала Колпаковского».

Галина Муленкова