Казахстанские ученые продолжают внедрять новейшие технологии, которые способны перевернуть классическую медицину и побороть многие тяжелые болезни ювелирными по своей сути методами.

Синергия знаний

В предыдущем выпуске мы писали об уникальном проекте — Евразийском творческом форуме (ЕТФ) — по объединению науки и искусства, который на протяжении семи лет организуется на базе Caspian University. Его целями являются интеграция усилий евразийского сообщества и создание платформы для обмена идеями о совместном поиске путей решения проблем науки и искусства, а также создание общей платформы для определения и выработки предложений по решению актуальных проблем современности в области безопасности жизнедеятельности человека и экологии окружающей среды.

Как правило, в работе конференции форума принимают участие эксперты, ученые-исследователи, представители науки и искусства, а также государственных органов, промышленности, неправительственных общественных организаций и бизнес-сообществ. В начале текущего месяца, 1 апреля, в стенах Caspian University состоялся круглый стол «Кросс-дисциплинарные подходы к современным проблемам: опыт Евразийского творческого форума», в рамках которого были подведены итоги проделанной работы и озвучены планы на будущее.

В рамках мероприятия выступил Юрий Александрович Скиба, директор филиала Национального центра биотехнологий Республики Казахстан (НЦБ) в Алматы, к.б.н., профессор, с докладом на тему «Безопасность жизни в современных условиях».

«Семилетний срок существования Евразийского творческого форума весьма символичен и для нас, поскольку ровно те же семь лет существует НЦБ. Практически вся наша история связана с участием центра в мероприятиях, организуемых Caspian University.

Миссия НЦБ заключается в проведении научных, опытно-конструкторских, диагностических и референтных исследований в области биологии, медицины и ветеринарии. Она включает большой комплекс работ — начиная от оперативного реагирования на биологические угрозы и заканчивая подготовкой и переподготовкой профильных специалистов», — сказал Скиба.

Как пояснил эксперт, уникальность центра заключается в том, что он возник в результате коллаборации трех министерств: Минобразования в виде филиала Национального центра биотехнологий в городе Алматы, Минсельхоза (филиал Национального референтного центра по ветеринарии), а также Минздрава (Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева). Таким образом, задача НЦБ заключается в увязывании работы министерств с глубоконаучными технологиями и трансформации полученных результатов в практические решения.

Отчасти НЦБ и есть наглядный пример концепции Евразийского творческого форума, когда разные дисциплины объединяются для решения конкретных задач.

На линии фронта

Стоит отметить, что Национальный центр биотехнологий РК успел проявить себя не только в научных кругах страны, но и на мировой арене, войдя в небольшой список тех, кому в пандемию удалось разработать вакцину.

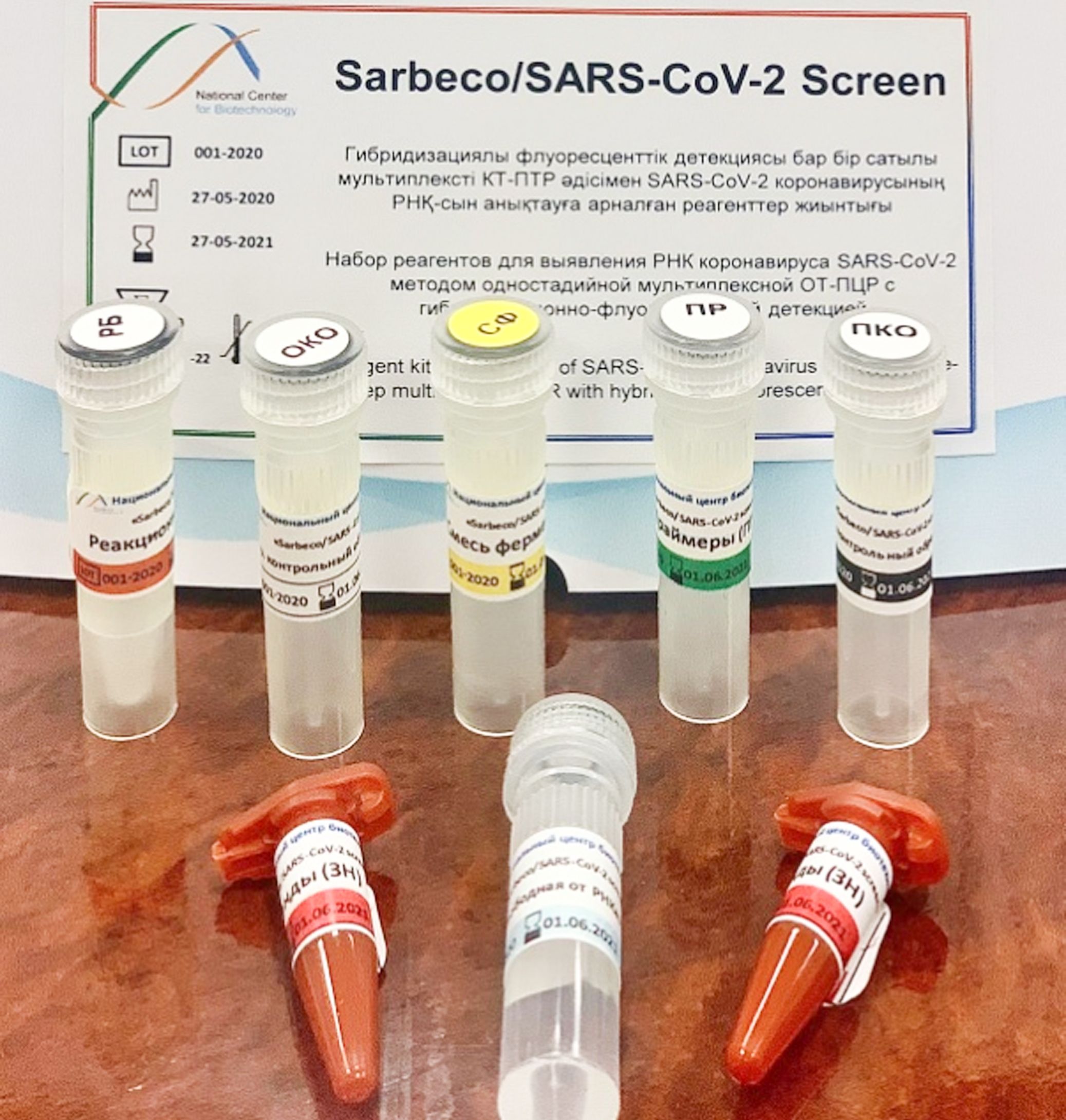

«Мы были первыми в республике, кто смог отреагировать на угрозу пандемии COVID-19. Была проделана работа по разработке и созданию опытной партии отечественных ПЦР-наборов для выявления SARS-CoV для последующей передачи подразделениям Министерства здравоохранения РК. Мы первыми предоставили возможность государству осуществлять тестирование с полным развертыванием диагностического алгоритма на базе НЦБ за 10 дней.

В тот же непростой период НЦБ принимал непосредственное участие в эвакуации студентов из провинции Ухань (КНР). Центр занимался обеспечением безопасности», — рассказал Скиба.

Напомним, в тот момент было много дискуссий насчет того, следует ли вообще вывозить людей из зоны, которая находится под карантином. Ситуация была непростой, поскольку детей, конечно, оставить было нельзя, но какую именно угрозу несет сам COVID-19 тогда до конца еще никто не понимал. Перед учеными стояла непростая задача проведения диагностических исследований на наличие SARS-CoV-2, которых прежде в Казахстане, как и во многих других странах мира, никто не проводил.

«Задача была реализована оперативно. На основе рекомендованных и опубликованных ВОЗ протоколов специалисты НЦБ приступили к созданию праймеров и зондов для диагностики коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). С 30 января 2020 года НЦБ совместно с Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева после тщательно проведенных подготовительных работ приступил к диагностике проб, полученных от пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19», — уточнил эксперт.

Сегодня люди говорят о пандемии уже без излишних эмоций, однако это спокойствие было получено в первую очередь благодаря самоотверженности ученых, которые, не покидая лабораторий по несколько недель, искали пути решения.

В постковидный период актуальность разработки и производства вакцин от коронавируса значительно сократилась, однако научная работа продолжается. Полученный опыт позволил выпустить ряд отечественных тест-систем для практического применения в здравоохранении и ветеринарии. Уже завершена разработка и получен патент на набор реагентов для выявления возбудителя сибирской язвы, которые реализуются методом ПЦР в реальном времени. На стадии завершения находится разработка аналогичных тестов на оспу обезьян. На стадии разработки — наборы для выявления возбудителей инфекций, переносимых клещами, а также дифференциации возбудителей бруцеллеза (методом гибридизации на биологических чипах).

Новейшие технологии

Говоря в целом о медицине, центр занимается не только инфекциями, он предоставляет услуги по генетическому тестированию в медицинских, косметологических и спортивных центрах для улучшения качества жизни населения, работает в направлении онкологических заболеваний, детских наследственных заболеваний и в других направлениях.

Отдельного внимания заслуживает одно из направлений практического здравоохранения — создание клеточных препаратов. В частности, НЦБ был разработан противоожоговый препарат для лечения обширных и глубоких ожогов II-IV степени. Препарат представляет собой суспензию аллогенных клеток кожи (фибробластов) и используется в виде спрея. Он прошел апробацию в медицинских научных центрах РК на ожоговых больных, где показал отличный результат. Преимущество препарата заключается в том, что он повышает приживляемость трансплантатов при аутодермопластике (пересадка кожи). Помимо этого, применение средства ускоряет заживление ожоговой и донорской раны и сокращает сроки восстановления раневой поверхности. В среднем процесс регенерации ожоговых ран по сравнению с традиционными методами лечения ускоряется в полтора-два раза.

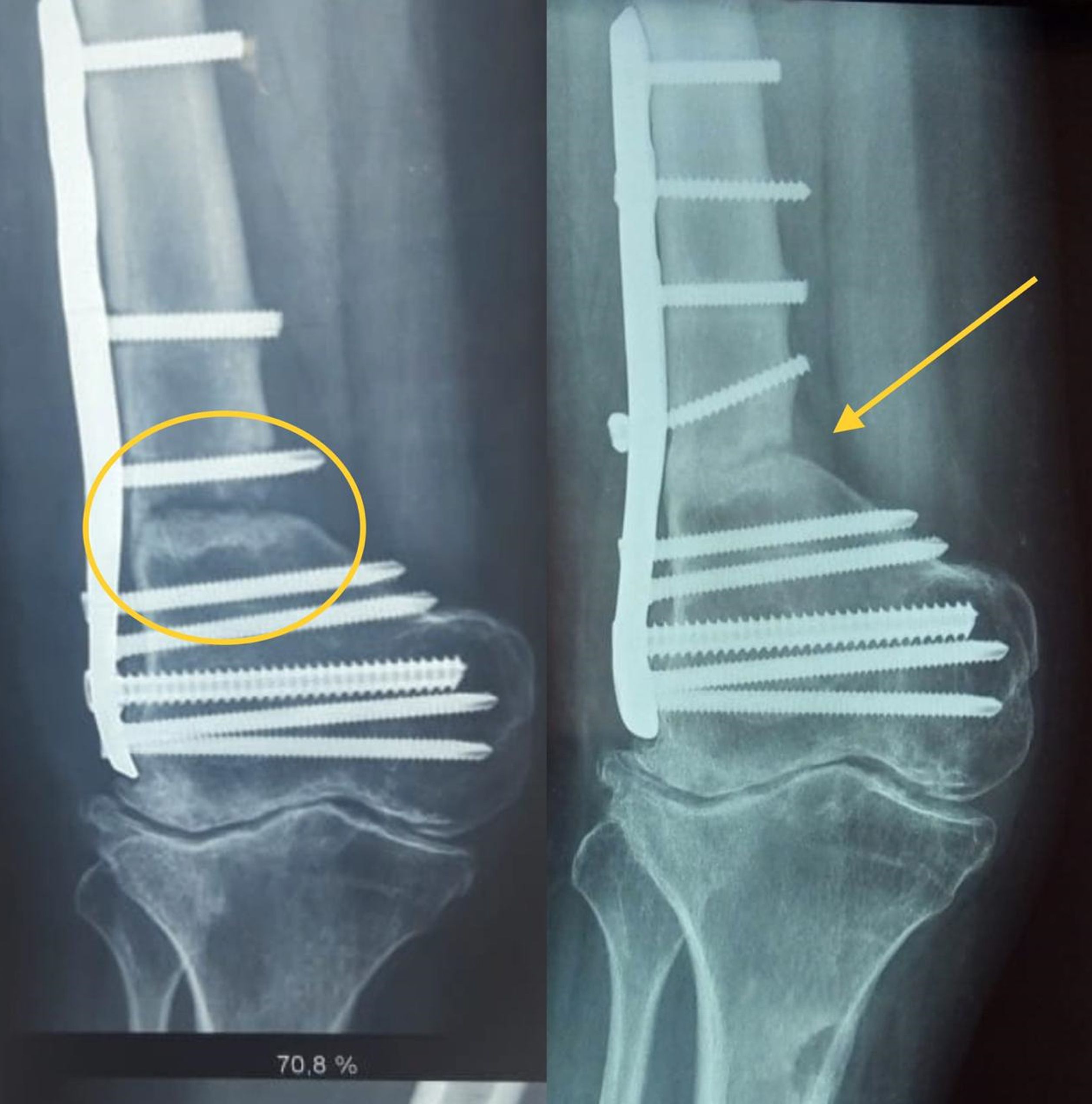

Также центру удалось добиться больших успехов в области регенеративной медицины. Учеными были разработаны инъекционные биокомпозитные гидрогели для регенерации дефектов суставного хряща. Гидрогели включают мезенхимальные стволовые клетки и ростовые факторы для восстановления костной и хрящевой ткани. На сегодняшний день есть несколько способов лечения таких заболеваний, как, например, артроз. Но использование гидрогеля — единственный метод, позволяющий полностью восстановить поврежденные суставы и хрящи. Все операции такого рода проводятся малоинвазивным способом, то есть без выполнения разрезов.

Помимо этого, гидрогель содержит стволовые клетки самого пациента и способен полностью восстановить длительно несрастающиеся переломы длинных трубчатых костей в период от трех до пяти месяцев. Препарат прошел две фазы клинических испытаний, и, как рассказал Скиба, эти услуги в скором времени будут широко доступны в Казахстане.

Еще одно крупное направление работы организации — клеточная терапия CAR-T. Это принципиально новая методика лечения онкологических заболеваний. Если не вдаваться в сложную медицинскую терминологию, то по своей сути это терапия, использующая собственную иммунную систему организма для уничтожения опухолевых клеток.

По своей структуре человеческая кровь состоит из тысяч различных видов клеток. Часть из них составляет особая группа белых кровяных телец — Т-клетки. Они отвечают за иммунную защиту организма, находят больные или дефектные клетки, связывают и уничтожают их. Проблема с онкологическими больными заключается в том, что эти Т-клетки практически слепы к раковым образованиям и не распознают их как угрозу.

В свою очередь, с помощью генной инженерии они могут быть преобразованы в лаборатории в химерные антигенные рецепторные CAR-Т-клетки. Синтетические по своему характеру, они могут идентифицировать больные клетки.

НЦБ ведет работу по практическому внедрению данной технологии в Казахстане. Сейчас идет несколько пилотных проектов, которые поддерживаются государством.

CAR-T пока применяют для пациентов, которым не помогает традиционное лечение — то есть с рецидивом после химиотерапии или пересадки костного мозга. Из числа больных с рецидивом, получивших CAR-T в 2017 году, 55 процентов от общего числа испытуемых прожили пять лет, а 44 процента не имеют признаков минимальной остаточной болезни, то есть выздоровели.

В заключение следует подчеркнуть, что на сегодняшний день медицина в Казахстане шагнула далеко вперед. В период пандемии Казахстан вошел в список девяти стран мира, которым удалось в условиях сильных ограничений создать собственную вакцину. Сейчас в стране есть мощная база, которая находится в состоянии готовности, и в случае новой пандемии наши ученые способны создать вакцину, не дожидаясь, когда решения будут озвучены экспертами из других стран мира.

Фото Талгата Галимова