Вопреки фейкам, слухам и ошибочным высказываниям о закрытии алматинской обсерватории Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова (АФИФ) находится в состоянии стремительного роста. Мы посетили легендарное учреждение, где увидели, как сегодня работают современные ученые-астрофизики.

После развала Союза, в лихие девяностые, многие сферы науки были брошены на произвол судьбы. Понятно, было не до галактических открытий, ведь нужно было как-то кормить страну. Так продолжалось достаточно долго, однако за последние десятилетия произошел ряд изменений, которые позволили сделать казахстанские лаборатории современными, а результат трудов ученых востребованным на мировой арене.

Международный альянс

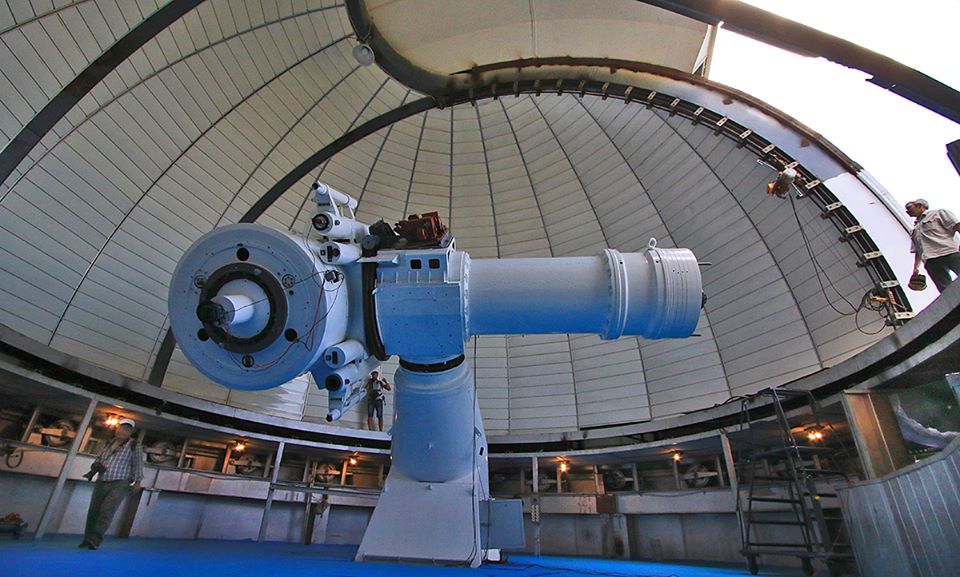

В этом году АФИФ исполняется 75 лет, и к этой дате институт подошел с большими результатами по наблюдательной и теоретической астрофизике. Институт представлен тремя обсерваториями, самая старая из которых расположена в Алматы на Каменском плато. Из-за разрастания города и засветки уже более 30 лет вести в ней качественные наблюдения практически невозможно. Поэтому обсерватория используется для студентов и как научно-познавательная площадка для школьников.

Зато мощный толчок к развитию получила другая обсерватория АФИФ, расположенная в 75 километрах к востоку от Алматы на высоте 2750 метров над уровнем моря на высокогорном плато Ассы-Тургень. Заметный прогресс начал наблюдаться с 2010-х годов, когда там были установлены новые оптические системы и значительно обновилась инфраструктура, появились новые партнеры. В частности, в коллаборации с Назарбаев университетом и Berkeley Laboratories (США) был установлен современный телескоп CDK-700. Еще один международный телескоп был установлен Пулковской обсерваторией. В этом году запланирован монтаж французского телескопа компании ArianeGroup.

Примечательно, что сегодня казахстанские компании принимают непосредственное участие в развитии обсерватории, и в планах АФИФ — установка телескопов отечественного производства совместно с местной компанией «Астратехприбор».

С учетом имеющейся технической базы и того, что обсерватория находится в зоне очень хорошего астроклимата, для Казахстана открывается уникальная возможность стать международным астрономическим хабом. Как рассказал директор АФИФ Чингис Омаров, международное сотрудничество — вектор, без которого развитие науки невозможно.

«Одним из первых шагов, предпринятых АФИФ пять лет назад, было создание программы системы космической осведомленности совместно с Аэрокосмическим комитетом. Дело в том, что в последние годы количество околоземных спутников растет, что приводит к рискам столкновения с чужими спутниками и космическим мусором. Сегодня наши работники ведут аналитическую работу по наблюдению за опасным сближением, которая дает точные прогнозы на 10 дней вперед. Это предоставляет казахстанским спутникам большие возможностей для сохранения безопасности. Также наш институт инициировал проект виртуальной обсерватории. С 1950 года институт собрал большое количество данных, однако все они хранились в аналоговом формате. Сейчас же весь объем оцифрован и находится в доступе не только нашего института, но и мирового астрономического сообщества», — подчеркивает руководитель АФИФ.

Омаров пояснил, что благодаря предпринятым усилиям казахстанскому институту удалось войти в международный альянс виртуальных обсерваторий. Там сосредоточено не более 20 организаций, что отражает значимость проделанной работы. Альянс открыл для казахстанских ученых новые возможности. Дело в том, что сегодня многие астрономические открытия делаются на основе архивных данных, а с учетом того, что мы вошли в альянс, у казахстанских ученых открылся доступ к архиву других научных астрофизических центров.

Сегодня сохраняется дефицит оптических средств, а создание международной сети телескопов позволяет повысить эффективность работы и укрепить Казахстан на международной арене.

Земля под прицелом

Помимо обсерватории на Каменском плато и Ассы-Тургень, в ведомстве института есть еще одна — Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория. Все, что касается наблюдений ближнего и дальнего космоса, то есть данные с этих обсерваторий, стекаются в лабораторию наблюдательной астрофизики АФИФ, которой руководит Александр Серебрянский.

Астроном рассказал, что сегодня техническое оснащение института и опыт его сотрудников отвечают всем мировым стандартам, что позволяет принимать участие в самых престижных коллаборациях.

«Яркий пример международного сотрудничества — Apophis Planetary Defense Campaign, международная компания по отработке процесса предотвращения опасных сближений с астероидами. Для астрономов это комплексные «боевые» учения, где нужно сначала обнаружить объект, после чего оперативно отработать анализ наблюдения и предоставить результаты в Международный центр малых планет (International Astronomical Union). При сведении данных, если допускается даже малейшая ошибка, это сразу видно. Все данные, поступившие от АФИФ, прошли без нареканий, что свидетельствует как о точности наших измерительных приборов, так и о квалификации сотрудников и высоком качестве постобработки данных.

Хочу отметить, что была проведена колоссальная работа по перезапуску обсерватории Ассы-Тургень. Дело в том, что те задачи, которые стояли перед астрофизикой три десятилетия назад, на сегодняшний день свою актуальность потеряли. Поэтому телескопы, оставшиеся со времен СССР, пришлось полностью модернизировать и переделывать. Для этого нужно было разработать специальные оптические узлы, что удалось сделать здесь, в Казахстане. Реализация задачи оказалась настолько точной и результативной, что теперь коллеги из ближнего зарубежья обращаются к нам с просьбой о помощи в проведении аналогичных операций у них», — говорит Серебрянский.

Также эксперт приводит пример с падением в 2024 году метеорита в Якутии. Тогда в АФИФ от европейских партнеров поступил запрос пронаблюдать этот объект, поскольку единственной доступной точкой для наблюдения на тот момент были казахстанские обсерватории. Наши эксперты оперативно отработали ситуацию, и на основе полученных данных в дальнейшем удалось сделать точный анализ орбиты, откуда этот метеорит прилетел.

«Это не праздное любопытство, дело в том, что нас интересует семейство объектов, которые не наблюдаемы с Земли из-за Солнца. При этом из-за различных возмущений орбиты эти объекты могут попадать на Землю. По современным оценкам, нам известны только 30 процентов этих семейств, остальные 70 неизвестны. Поэтому мнение, что весь ближний космос изучен, весьма преувеличено. Дело в том, что изменились критерии. Прежде считалось, что опасным астероидом считается космическое тело, диаметр которого превышает 140 метров. Сейчас, после падения Челябинского метеорита в 2013 году, порог снизили до 20 метров. Таких объектов на порядки больше, а информации в разы меньше», — пояснил Серебрянский.

Таким образом, можно заключить, что одной из главных задач отдела наблюдательной астрофизики является оперативное реагирование на происходящее в космосе. Тем более что риски представляют не только естественные, но и искусственные объекты, запущенные человеком.

Тенденция по созданию многочисленных спутниковых группировок, с одной стороны, мешает астрономическим наблюдениям, с другой — открывает новые возможности. Наземные обсерватории начинают становиться еще более востребованными, поскольку помимо наблюдения за астрономическими объектами уже сегодня есть большая потребность в отслеживании искусственных объектов на околоземной и даже окололунной орбите. А как раз Луна сегодня представляет большой интерес.

«Два года назад мы инициировали программу по созданию орбитального окололунного телескопа. Это совместный проект АФИФ и казахстанско-французской компании Ghalam. На первом этапе мы создаем концепцию телескопа, на следующем — инженерную модель, на заключительном — запуск на окололунную орбиту. В следующие 10 лет предполагается более 100 запусков различных миссий к Луне. А это значит, что будет большая потребность в наблюдении как за этим трафиком, так и за окололунным космическим мусором, не говоря уже о непосредственном наблюдении за поверхностью Луны. Главной научной организацией для реализации научной программы окололунного проекта является АФИФ», — заключил Серебрянский.

Будущее сегодня

Отдельного внимания заслуживает лаборатория теоретической астрофизики, поскольку сегодня в ее руках такие возможности, которые позволяют «двигать» целые галактики, о чем рассказал ее руководитель Денис Юрин.

«Дело в том, что очень долгое время астрономия и астрофизика, в отличие от многих других наук, не являлись экспериментальными. В астрономии, в отличие от физики или химии, нельзя поставить эксперименты, которые вы изучаете… Нельзя взять с неба планету и поместить ее в пробирку с реагентами или сделать торцевой срез, чтобы посмотреть ее устройство. В свою очередь, с приходом вычислительных технологий, которые позволили моделировать астрофизические процессы, все сильно изменилось.

Представьте, астрономическая деятельность человека прослеживается в различных источниках с VI-IV тысячелетий до нашей эры, и только сейчас, в XXI веке, в последние 10-15 лет, появилась возможность проводить работы в экспериментальной плоскости. Сегодня можно создавать виртуальную реальность с физическими законами, как мы их максимально понимаем, и наблюдать эволюцию астрофизических процессов внутри компьютерных симуляций. На основании полученных данных можно судить о том, как протекают эти процессы, и улучшать понимание этих алгоритмов. В симуляции мы как боги: можем остановить время, обратить его вспять, посмотреть любой физический процесс так близко или далеко, как бы нам этого хотелось, разрезать галактику пополам», — говорит Юрин.

«Мы долго и поэтапно собирали свой суперкомпьютер, завезли все самое современное оборудование, и сегодня наша вычислительная система является одной из лучших в стране. С популяризацией ИИ интерес к мощным машинам резко возрос, и так вышло, что в определенный момент мы оказались единственными в Казахстане, кто способен решать сложные задачи. Сегодня в мире наблюдается большой дефицит мощностей, поэтому, когда у нас в институте остается вычислительное время, мы его коммерциализируем. В числе стран, чьи эксперты прибегают к помощи мощностей АФИФ, можно отметить Индию, Китай, Японию, Корею, Германию, Великобританию, Испанию, США, Чили, Россию и Украину», — рассказал Юрин.

От также отметил, что сегодня как никогда науке нужна свежая кровь, поскольку именно молодежь способна налету подхватывать ноу-хау и внедрять их в производственные процессы.

Одним из таких перспективных молодых ученых является младший научный сотрудник АФИФ Адель Умирбаева. Девушка рассказала, что ранее многие родители не поощряли детей к занятиям фундаментальной наукой, так как не видели перспектив. Сейчас же астрономия и ядерная физика (в свете строительства АЭС) становятся у молодежи трендом.

«Еще на втором курсе обучения я познакомилась с АФИФ. На третьем курсе я пришла сюда на производственную практику, где проявила себя, и мне предложили работу. Изначально я занималась проектом оцифровки архивов. Сейчас работаю уже как разработчик программы виртуальной обсерватории, помимо этого я занимаюсь поляризацией. Конечно, в начале бакалавриата было много вопросов, поскольку ситуация в научной сфере была, мягко говоря, плачевной. Сейчас я вижу, что у астрономов в Казахстане открывается много возможностей, и мне хотелось бы быть частью этого процесса. Я планирую тут остаться и расти как специалист, развивать наше астрономическое комьюнити в Казахстане», — делится впечатлениями Адель.

Другими словами, в выборе профессии будущего наука снова становится популярной, а это говорит о том, что впереди много сенсационных открытий.

P.S. Новая реальность

Сегодня научные организации и сообщества ученых работают в новых организационных, финансовых, правовых условиях. Правила эти устанавливаются государством и соответствующими структурами. Можно спорить, хороши они или плохи, но, как говорится, закон есть закон. В соответствии с этими правилами научные коллективы решают вопросы финансирования своей деятельности. В том числе в соответствии с системой грантового финансирования. У многих, в том числе у различных лабораторий Астрофизического института, это получается. У некоторых не очень…

Увы, не все смогли научиться работать по новым правилам. В итоге развития ситуации и после того, как АФИФ сообщил о реорганизации лаборатории физики Луны и планет, возглавляемой Виктором Германовичем Тейфелем, это привело к неоднозначным суждениям в Казнете. В некоторых местных СМИ вышли материалы, в которых были озвучены различные гипотезы о происходящем, начиная от «сноса обсерватории» и закачивая «сокращением пенсионеров».

Ситуацию с лабораторией физики Луны и планет директор АФИФ Чингис Омаров прокомментировал конструктивно и лаконично: «Возраст самого молодого научного сотрудника лаборатории составляет 76 лет, а сам Виктор Германович в текущем году отметил 92-летие. Когда мы говорим о лаборатории как организме, то здесь наиважнейшую роль играют преемственность и воспитание молодого поколения. В других подразделениях средний возраст сотрудников составляет 35 лет, в лаборатории Луны и планет — 85. В подразделении на протяжении 30 лет не было защищено ни одной кандидатской, докторской или Ph.D диссертации. Виктор Германович Тейфель — уважаемый ученый, который действительно внес большой вклад в развитие науки. Однако так сложилось, что он не сумел войти в этот невероятно высокий темп современной жизни. В свою очередь, сама наука не может позволить себе двигаться по старинке. Что действительно жалко, так это то, что был упущен момент преемственности».

Фото автора и Анатолия Устиненко