В Музее города Алматы стоит большой письменный стол под синим сукном. За ним работал Андрей Павлович Зенков, создатель знаменитого Свято-Вознесенского собора в городе Верном, чьим именем названа одна из улиц неподалеку от главной достопримечательности современного мегаполиса.

Верный — первое название города, историю которого неустанно описывает Владимир Николаевич Проскурин. Он живет в Европе, но мысли его не покидают родных мест. А поскольку у нас с автором множества публикаций об истории Алматы, заслуженным работником культуры Республики Казахстан, доктором исторических наук В.Н. Проскуриным налажена регулярная почтовая связь, я попросила его написать о Зенкове.

«Прикоснемся к творческой фамилии Зенковых — градостроителя Павла Матвеевича, первого мэра, или первого городского главы, Верного, и его сына — инженера-архитектора Заилийского края Андрея Павловича Зенкова. Казахстанский краевед, инженер путей сообщения Н.П. Ивлев публиковал материалы по богатому наследию семьи Зенковых-Бакуревичей. В те же годы мне пришлось писать книгу «Зодчие» к 125-летию военного инженера А.П. Зенкова, находя в библиотеках и архивах воспоминания коллег и архитектурные статьи на страницах местной печати. Были также газетные статьи в дореволюционной печати, в газете “Семиреченские областные ведомости”, на что обратил внимание «хранитель древностей Алматы» и писатель Ю.О. Домбровский».

Приведу знаменитые зенковские слова: «Я не боюсь за наш город, за нашу Семиреченскую, и в то же время сейсмическую, область. Я верю в ее будущее. Я верю, что недалеко то время, когда наш город украсится солидными, в несколько этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями».

Проскурин пишет о высотных зданиях, современных небоскребах, «скрывших альпийскую живописность Алатау, которые удивляют своей настойчивостью и эгоизмом. С крыш окружающих железобетонных великанов Нурлытау ныне виден маленькой точкой Туркестанский (Вознесенский) собор. Может быть, за бесконечной надеждой мы найдем тот город, от роду зенковский, мираж в тыщу лет…».

«Косые дома»

Пришли другие времена. Камышитовая хибарка с земляным полом в спаленке на тихом углу улиц Шевченко и Сталина (Абылай хана). Соседями Андрея Зенкова были градостроители, благоустроители и специалисты городского хозяйства. Среди них — Петр Герасимов, Петр Вильгельмзон, художник Николай Хлудов, иные старожилы, лишившиеся родных пенат в городе. Однажды по пути из банка Зенков был ограблен — он носил мизерную зарплату для служащих своей конторы. Среди недовольных коллег нашелся рьяный оратор, обвинивший Зенкова в преступлении, напомнив ему о возрасте, полковничьем прошлом, вредительстве в деле строительства социализма. Но все же «…и временное жилье постепенно превращалось в соцгородок под названием «косые дома».

Несмотря на неудобства, уход соседей и друзей, старожил Верного Зенков отмечал чудесные превращения. В статье к 15-летию КАССР он писал: «Вся эта перемена произошла за 15 лет социалистического строительства… Чудесное превращение Алма-Аты особенно заметно мне, старожилу… Там, где я видел раньше кладбище и выгон, раскинут роскошный парк Федерации, утопающий в зелени. Там, где была западная часть города, называемая Кучегуром, с жалкими домишками, теперь возводятся грандиозные здания…».

Наследие Зенкова

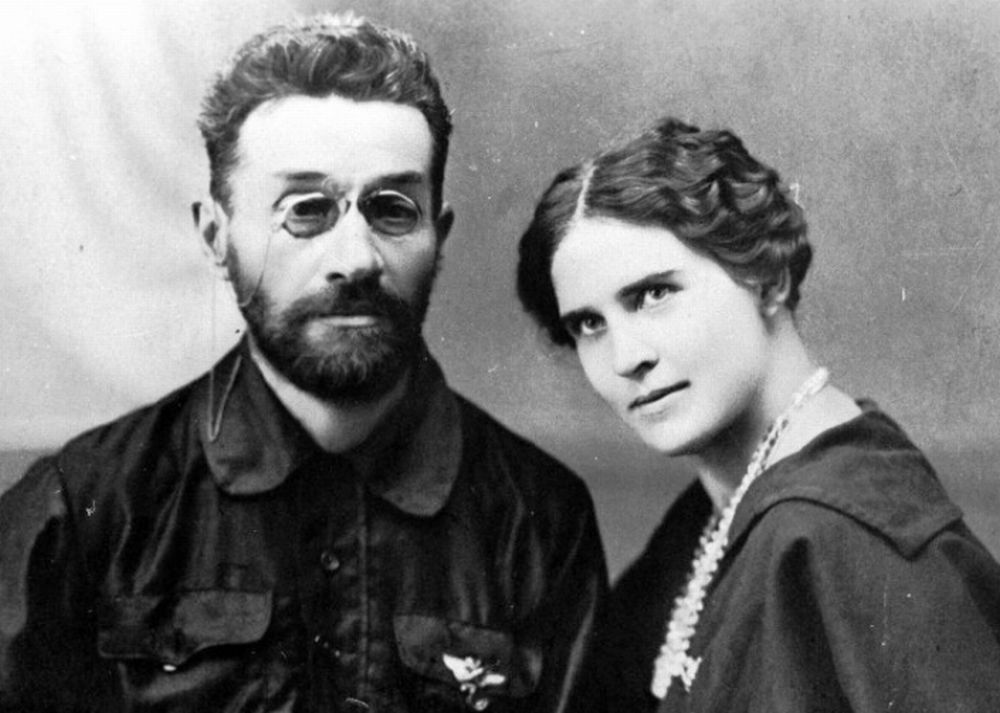

«Жизнь Зенкова после возвращении с фронта Первой мировой войны казалась кривой насмешкой за прожитые благодарные годы, — пишет В.Н. Проскурин. — Возращение в старую, бездомную и голодную Алма-Ату было омрачено несколькими трагическими событиями. Его племянника, казачьего офицера Ивана Бакуревича, воспитанного в семье Андрея Зенкова, красные изрубили шашками. Над тремя младшими племянницами чекисты во время обыска надругались. Детей у Зенкова не было, свою любовь он отдал племянникам, детям старшей сестры Марии, жены Владимира Ивановича Бакуревича, наказного атамана Семиречья. В семье М.В. Зенковой было восемь дочерей и два сына. Внучатый племянник Анатолий Иванович Бакуревич запомнил дедушку Зенкова как рассказчика смешных историй, который умел показывать фокусы. По наследству Бакуревичам достались его бумаги — проекты зенковского собора, но чертежи никого не заинтересовали, даже директора республиканского Музея истории Алматы. Потомки хранят семейные альбомы, картины, рисунки, проектные документы и инженерно-технические коллекции Бакуревича».

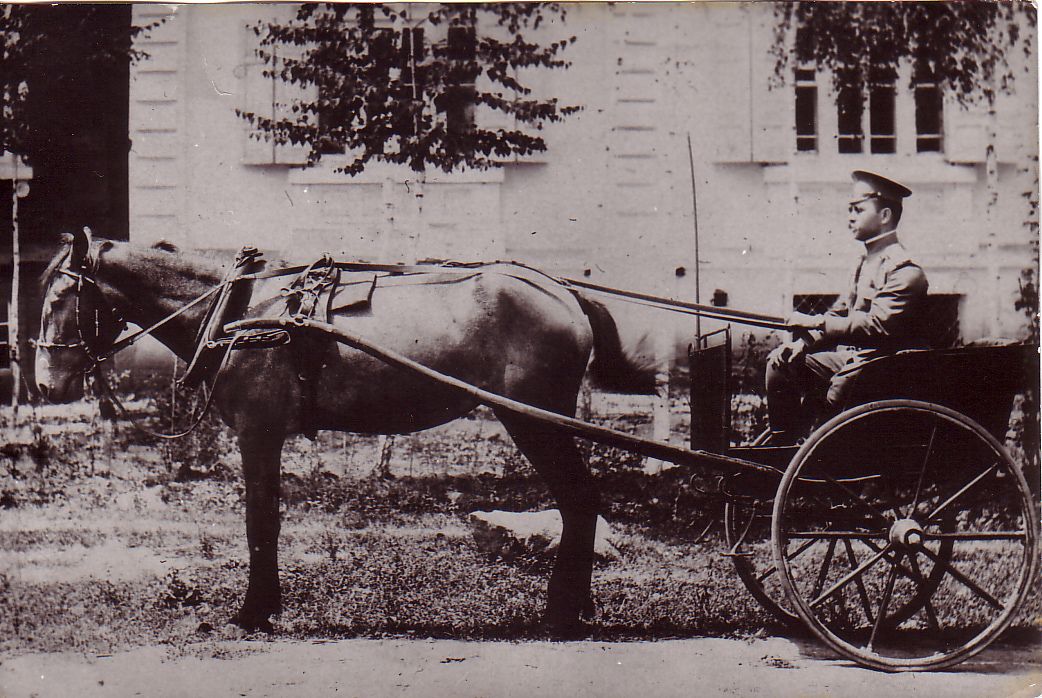

Андрей Зенков ушел из жизни 1 августа 1936 года. Инженера-строителя Алма-Аты хоронила семья Бакуревичей. Родственница Дарья Ильинская сделала венок из фикуса, на нем была скромная одежка, выданная Красным Крестом — голубая в полоску косоворотка и хлопчатобумажные штаны, ноги были босы. Некрашеный гроб везли на бричке. В печальном шествии к городскому кладбищу на улице Ташкентской участвовали немногие: его племянница, молодая супружеская пара Анатолий и Ольга Бакуревичи, близкие друзья.

В некрологе, подписанном инженером Джетысуского губсовнархоза П.С. Григорьевым, о друге, коллеге и земляке сказано кратко и душевно: «Из семьи наших инженеров ушел самый уважаемый, самый седой… Он никогда не был замкнутым, оторванным от жизни человеком… Талантливый, усидчивый специалист, ночами просиживающий над чертежами в гостеприимном домике с верандой у Головного арыка. Здесь побывало много строителей города, и каждый уносил чувство большой теплоты к этому чудесному старику. Инженеры Вильгельмзон и Кузнецовский могут рассказать о том, как в беседах с Андреем Павловичем за чашкой чая выкристаллизовывались и становились отчетливы планы Алма-Аты…».

«Мне доводилось вместе с Николаем Ивлевым бывать в квартире внучатого племянника Зенкова, инженера-геодезиста Анатолия Ивановича Бакуревича, — вспоминает В.Н. Проскурин. — Обыкновенная комната казалась музеем, архивом или библиотекой, где хранились документы, вещи, картины и другие богатства зенковского фонда. Многое могут поведать личные вещи архитектора. Это потускневший от времени значок-медальон Николаевской инженерной академии со знаками военного инженера — двумя топориками и якорем на щите. Вот коробки с акварельными красками и карандашами. Сколько же бессонных ночей и полных труда дней провел с кистью в руках талантливый зодчий?! А вот и рабочие инструменты — рулетка, транспортир, кронциркуль.

Вспоминаются дебаты единомышленников на улице Калинина. Там располагалось Казахское общество охраны памятников истории и культуры, где издавался солидный журнал, вселяя веру в сохранность исторического наследия. Неподалеку собирались члены кружка шахматистов под руководством А.И. Бакуревича. Городской шахматный клуб был центром шахматного движения Алма-Аты.

На квартире Анатолия Ивановича были услышаны байки, связанные с «проклятым царским прошлым». Дело происходило в России в XIX-ХХ веках, когда без драматических событий прожить не удавалось. Скажем, деревянное кружево собора называют, ничтоже сумняшеся, зенковским. Это не значит, что оно должно быть простым повторением предания, как это понимают узкие и формальные умы — "книжники и фарисеи" наших дней. Отец и сын Зенковы претворяли в жизнь проекты то в формах классицизма, то в восточном стиле. Павлу Матвеевичу был знаком «псевдорусский стиль», он стремился к сочетанию кирпичных кладок с орнаментальным резным деревом, добиваясь поразительного эффекта. Андрей Павлович нашел широкое применение деревянных шатров и открытых террас. Его проекты на александрийской бумаге были выполнены акварелью в зелено-коричневой гамме. Часто для масштаба он вводил на ватман изящно прорисованные изображения людей. В своем архитектурном творчестве автор был больше художником, чем строителем. Он не обладал деловыми и организаторскими способностями. Его имя чаще встречается в соавторстве с именами других инженеров-строителей. Увы, многие творения зодчих Зенковых были погребены страшными землетрясениями 1887 и 1910 годов».

В.Н. Проскурин утверждает, что Зенков увлекался живописью, в том числе копированием работ старых мастеров. Сохранилась только одна картина, написанная маслом. “Кентавры” — это греческое воплощение горных потоков Заилийского края. А еще Зенков был страстным охотником и любил путешествовать. «…Он был большим мастером-рыболовом и охотником на фазанов», — вспоминали друзья. «По рассказам, Андрей Павлович провел время в компании со ссыльным кремлевским Троцким на ловле илийских тигров, за что получил строгое замечание ЧК впредь не дружить с политическими деятелями в Алма-Ате. И на него было заведено политическое дело», — пишет историк.

На досуге Зенков сочинял акростихи-посвящения и забавные розыгрыши верненским деятелям литературы и искусства, поэтические некрологи друзьям-алматинцам. Одно посвящено верненской пианистке Марии Мелиссовой, совершившей кругосветное путешествие и покорившей своим исполнением Императорский двор Японии. Зенков писал поэтические строки городу Верному с акростихом «Не забуду я Вас!».

На полдень от южных сибирских степей

Есть город раздолья и неги!

Заманчива жизнь там, средь чудных полей

Алмазные блещут там горы.

Бегут водопады, журчат ручейки,

Утесы над ними склонились.

Деревьев могучих собрались полки

У снежных вершин, и заснули...

Я там забывался, я верил, любил...

Вас ждут там с восторгом аллеи

Акаций душистых, спешите туда,

Спешите скорее….

В годы Отечественной войны семью родственников Бакуревичей забросило в сибирский Иркутск. Здесь вырос инженер-технолог и ученый Виталий Анатольевич Бакуревич, посвятивший себя изучению генеалогического древа Бакуревичей, Зенковых, Ильинских, Махониных, Богоявленских. Заслуженный работник культуры Казахстана В.А. Бакуревич написал книгу воспоминаний «Неизвестный Зенков». По его инициативе сотрудники Музея истории Алматы составили экспозицию архитектора А. П. Зенкова.

Проскурину известно, что за могилой Зенкова в Алма-Ате ухаживала географ, гляциолог, общественный деятель В.А. Зенкова (1922 — 2010), считавшая себя его родственницей.

«Однажды мы с Верой Афанасьевной возложили цветы на могилу А.П. Зенкова, — пишет Проскурин. — В 90-х бывшая Пролетарская стала называться улицей Зенкова. Впрочем, она была названа в честь отца и сына Зенковых. Ранее это имя звучало в пригородном совхозе «Горный Гигант». В ту пору улицу зодчего Андрея Зенкова переименовали в Николая Некрасова. Мол, кому здесь, в предгорьях Алатау, как на Руси, жить хорошо?! Вряд ли горе-топонимисты задумывались, какую роль сыграл русский поэт в становлении и творчестве зодчего Зенкова (его называют «поэт в инженере, инженер в поэте, и оба — в архитекторе»). «Благодаря воспитанию и любви к стихотворениям Некрасова рано полюбил рабочий народ и болел его нуждами и страданиями… Гуманитарными, общественными и историей не интересовался. Поэтому ни к каким политическим партиям не принадлежал, а программ их не знаю до сих пор… На основе этого же, уезжая на войну, продал все имущество и деньги обратил в заем Свободы, чтобы помочь народу в революционной борьбе... Таким остаюсь и останусь до гробовой доски, это мне внушили с детства», — подчеркивал А.П. Зенков в автобиографии.

Будущим биографам Зенковых еще предстоит заняться не только инженерно-техническим, но его литературно-историческим, творческим наследием».

По материалам Владимира Проскурина. Фото из архива В.Н. Проскурина